Ma mésaventure à Singapour, 1979

DANS LE MÊME BATEAU

À propos de nous

En rétrospective

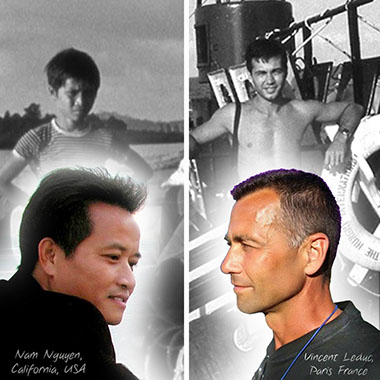

Mon nom est Nam Nguyen. En mai 1979, Vincent Leduc, un jeune photojournaliste français, et moi, un adolescent vietnamien en fuite, étions partis sur le même bateau de réfugiés en quête d’asile depuis un camp surpeuplé d’Indonésie et nous fûmes refoulés par Singapour. Nous ignorions notre présence l’un et l’autre sur ce petit bateau de bois, jusqu’à ce que nous entrions en contact sur Facebook 34 ans plus tard, en septembre 2013. Après avoir vu les photos de M. Leduc, et m’être reconnu sur ces images, nous avons relié le passé. M. Leduc vit près de Paris, en France, et je vis à Sacramento, Californie, USA.

"… Je suis touché de voir ces images après toutes ces années. L’histoire ne m’a jamais quitté. Merci d’avoir partagé cet incroyable travail de photojournaliste avec moi et les autres."

Message Facebook, septembre 2013

"… C’est la preuve que l’on ne connaît jamais tout, c’est une bonne leçon pour un journaliste comme pour quiconque croit qu’il sait quelque chose de façon certaine, qu’il connaît la Vérité. Il n’y a pas de Vérité. Seule la vérité. "

Message Facebook, septembre 2013

Sur

Nam Nguyen

Je suis un ancien boat-people réfugié du Vietnam. Après un séjour de six mois dans un camp en Indonésie, je suis arrivé aux États-Unis fin novembre 1979. Huit ans plus tard, je devins citoyen américain par naturalisation. J’ai été au collège et au lycée dans le Nébraska puis j’obtins mon diplôme à l’Université du Nébraska à Kearney en 1989. J’ai travaillé plus de 21 ans pour trois grands journaux comme journaliste et directeur graphique. Je travaille actuellement en tant que designer web et spécialiste de présentation pour une firme de consultation et d’ingénierie située à Sacramento, Califorrnie.

1975

Jusqu’à la chute de Saïgon le 30 avril 1975, mon père était bloqué au Nord Viêt Nam, séparé de sa première femme et de leur fils unique durant plus de 25 ans. Pendant ce temps, il a rencontré ma mère et fondé une autre famille. Après la Chute de Saïgon, mon père à pu rechercher les êtres aimés qu’il avait perdu depuis si longtemps. Laissant dans le Nord ma mère et mes trois frères et sœur, mon père m’emmena dans ce voyage de 1700 kilomètres d’Hanoï à Saïgon. Nous voyageâmes durant des jours sur des routes défoncées par les bombes, les ponts effondrés, à travers des villes détruites et dans la campagne des régions Nord et Centre jonchée de douilles et de matériel militaire américain. Nous avons marché parmi les soldats nord-vietnamiens et les civils déplacés. Nous avancions en camions bus, ferries et en wagons à bestiaux.

Lorsque mon père réussit finalement à localiser sa famille dans le Sud, il apprit que sa première femme était devenue nationaliste, et leur fils, qui avait presque la trentaine, policier. Tous les deux avaient été employé par le gouvernement sud-vietnamien soutenu par les États-Unis. Il n’avait pas pu donner de nouvelles durant plus de 25 ans, eux ne voulaient plus le voir. Mon père en eut le cœur brisé. Il me laissa à Saïgon chez mon oncle, son jeune frère, un docteur riche et respecté, pour repartir dans le Nord chercher ma mère, mes frères et ma sœur. Nous fûmes tous réunis dans le Sud un an plus tard.

1979

Quatre ans après que le dernier américain ait quitté Saïgon, la ville était plongée dans une crise économique profonde. Les Etats-Unis maintenaient un embargo contre le Vietnam après la fin de la guerre qui avait ravagé le pays. Le gouvernement communiste menait une politique de répression contre les riches, les entrepreneurs privés, saisissant leurs biens au nom du marxisme-léninisme, l’idéologie socialiste qui établissait que tout le monde devait être égal en terme de propriété et de richesse. De riches citoyens disparaissaient sans laisser de traces, souvent emmenés par des soldats au milieu de la nuit. Leurs maisons et leurs propriétés étaient nationalisées. Beaucoup d’entre eux se suicidèrent en protestation.

Les incidents sur les frontières chinoise au nord et cambodgienne au sud-ouest se multipliaient, faisant craindre une autre guerre. On parlait de milliers de gens qui s’enfuyaient tous les jours du pays sur des bateaux. Des voisins disparaissaient sans qu’on les revoit jamais. J’ai entendu de nombreuses histoires de gens tués par la police. Ceux qui fuyaient en bateaux devaient faire face à la famine, aux attaques des pirates, à la tempête et au naufrage. Cependant les gens partaient en masse.

Je n’ai jamais eu la pensée de rejoindre cet exode parce que c’était trop cher, de 5 à 12 taels d’or par personne pour s’échapper du Vietnam sur ces bateaux. Ma famille était pauvre. Et puis, au début du mois d’avril, mon père m’a surpris avec une grande nouvelle : il m’annonça que je pouvais me joindre à mes cousins et m’échapper du pays sur un bateau. Il voulait que j’ai une vie meilleure.

Rejoignant environ un million d’autres vietnamiens qui se sont enfui du Vietnam durant la décennie qui suivit la fin de la guerre, je partis avec 67 personnes serrées dans le fond de la cale d’un petit bateau en bois qui a prit la mer dans le Golfe de Thaïlande à la mi Avril. Le second jour de notre voyage, les pirates attaquèrent notre bateau plusieurs fois. Une violente tempête se déclencha un soir juste à temps pour chasser une nouvelle attaque. Cette terrible tempête se poursuivit toute la nuit et nous eûmes la chance de survivre.

Le matin suivant, des pirates pourchassèrent notre bateau. Puis un navire apparu à l’horizon. Une heure plus tard, nous fûmes secourus par « l’Akuna ». Nous restâmes à son bord une semaine environ avant que son commandant et l’équipage nous aide à atterrir sur une île reculée d’Indonésie appelée Buton.

Aujourd’hui

Ayant vécu aux États-Unis la plus grande partie de ma vie, j’aime mon nouveau pays pour la liberté et les opportunités qu’il m’a donné. Je suis heureux d’avoir pu fonder une famille – avec ma femme et mes quatre fils.

Je suis un artiste de cœur et j’aime la technologie et l’innovation. J’aime travailler avec les derniers logiciels 3D de design web dans mon emploi actuel. J’espère un jour pouvoir mettre en œuvre ma passion pour les arts traditionnels : le dessin et la peinture à l‘eau.

En retrospective

Commencer une nouvelle vie dans un nouveau pays avec une langue et une culture différente ne fut pas facile. Ce fut dur d’être un adolescent sans recevoir l’amour inconditionnel ni le soutien de mes parents. Vivre dans le Midwest au début des années 80 coupé de ma famille et de la culture vietnamienne me rendait nostalgique et solitaire. Mon travail artistique m’a aidé dans ces moments difficiles. Sans être suffisant cependant pour gérer la tristesse et la solitude que je ressentais. Dans les années collège et lycée, je suis passé d’une famille d’accueil à une autre avec quelques séjours dans des foyers d’adolescents fugueurs quand on ne me trouvait pas de famille d’accueil. Ces foyers étaient dirigés comme des prisons – j’étais enfermé, avec interdiction de sortie, et la seule possibilité d’aller à l’extérieur était pour arracher les mauvaises herbes dans la chaleur du jour. Je trouvais un certain plaisir à m’adonner à mes travaux artistiques. Avec mon anglais limité, je n’étais pas capable d’exprimer mes sentiments. Mais le dessin me permettait de transmettre mes émotions d’une manière que les autres pouvaient comprendre. Ils constituaient un « pont » pour me connecter avec eux. Mes travaux fournissaient un sujet de conversation agréable, tandis qu’autrement, personne n’aurait su quoi dire à un garçon vietnamien solitaire.

Spirituellement parlant, je suis toujours la personne que j’étais le jour où j’ai quitté ma famille et mon pays, le Vietnam, il y a 37 ans. Mon cœur est toujours celui du jeune garçon dont l’innocence fut dérobée par le temps et les circonstances. Il y a quelque chose qui manque, peut-être perdu pour toujours, que je ne pourrai jamais retrouver. À ce jour, je suis toujours en train de chercher ce morceau manquant.

Mes documents d’immigration de 1979 établissent mon lieu de naissance à Saïgon au Sud Vietnam, au lieu de Hanoï, la capitale du Nord Vietnam. Cela vient des précautions prises par mes parents pour ma sécurité. J’aurai aimé ne pas avoir à mentir à personne sur mon lieu de naissance – aux familles de l’Église de la Sainte Croix Luthérienne qui m’ont aidé, à mes professeurs, camarades de classe, amis, collègues de travail, patrons, voisins et même à mes meilleurs amis lorsqu’ils m’interrogeaient sur ma famille et ma ville d’origine au Vietnam. C’est quelque chose que j’ai toujours besoin de cacher pour me protéger.

J’ai toujours aujourd’hui un léger accent nord-vietnamien. Vivant dans un monde anglophone la plus grande partie de ma vie, je ne pense plus dans ma langue maternelle, mais en anglais. Cependant, mon accent persiste toujours et a provoqué nombre de moments gênants avec mes compagnons vietnamiens vivant aux États-Unis. Certains tournent la tête vers moi et me regardent curieusement. Les gens réagissent avec scepticisme en entendant que je suis né à Saïgon. Des conversations s’arrêtent brusquement avec une question sur mes origines précises au Vietnam. Je me demandais si c’était à cause de mon manque de vocabulaire vietnamien ou si je commettais des impairs. Je suis finalement arrivé à la conclusion que mon accent du Nord était différent de l’accent du Sud Vietnam et reconnu particulièrement par les membres des familles des vétérans de l’ancienne armée du Sud Vietnam soutenue par les États-Unis. Nombre de ces gens étaient des survivants des camps de rééducation communistes et formaient une association négative avec l’accent du Nord. En tant que réfugié, avoir cette caractéristique que je ne pouvais modifier ou cacher facilement m’avait mis à l’écart et j’ai souhaité plus que jamais être réuni avec ma famille au Vietnam. Adulte, je suis toujours très conscient des suppositions que les autres vietnamiens font à mon sujet quand ils m’entendent parler.

Je n’oublierai jamais une certains réunion avec mes cousins en Californie du sud à la fin de l’été 1989. Nous nous réjouissions d’un merveilleux dîner authentiquement vietnamien par des discussions animées sur la cuisine de notre pays d’origine. Nous parlions des styles culinaires et des gouts propres aux trois régions du Vietnam : le Nord, le Centre et le Sud. Nous débattions sur les qualités spécifiques de chacune à la réalisation de certains plats. Puis soudain, l’un de mes cousins me regarda et me demanda : « À quelle région est-ce que tu t’identifies ? Te vois-tu comme étant du Nord ou du Sud ? » Je répondis aussitôt en m’adressant à tous : « Je me sens des deux, donc je ne suis qu’un vietnamien. » Le même cousin me demanda alors : « Peux-tu en choisir une, le Nord ou le Sud ? » Tous gardaient le silence. Je réfléchis un moment et répondis : « Eh bien, je suis né et j’ai grandi au Nord et je n’ai vécu au Sud que quatre ans, donc je me sens davantage du Nord. » Le même cousin poursuivit : « Alors tu dis que tu es du Nord ? » Je confirmai nerveusement : « Oui, je suis du Nord. » L’atmosphère joyeuse se dissipa. La conversation était terminée. Plus personne ne parla et nous terminâmes le repas en silence. Pensant que j’avais contrarié mes cousins par ma réponse, je me sentis blessé et coupable.

Mes cousins et moi arrivâmes aux États-Unis depuis le camp de Buton à la fin Novembre 1979. Nous avons vécu ensemble dans notre première maison américaine, une location, à Kearney, Nébraska. L’église qui nous soutenait avait fourni la maison, un travail à mi-temps pour mon cousin le plus âgé, la nourriture et un soutien financier. Ce fut une courte période très excitante de notre nouvelle vie aux États-Unis. J’aimais apprendre l’anglais à l’école et j’allais à la messe le dimanche, mais les choses tournèrent mal entre mon cousin et moi. Il était rancunier et ne m’avait jamais vraiment accepté parce que j’étais né au Nord, il m’appelait le Viêt Cong. Il avait des problèmes avec une blessure reçue au cours d’un feu durant la guerre. Je pense que du fait de la douleur et du manque des soins dont il avait besoin, sa personnalité devenait imprévisible et parfois cela se retournait en violence contre moi.

Les bagarres commençaient au moment où je rentrais de l’école. Dés que nos yeux se croisaient, la lutte s’engageait. Les livres volaient de toutes part tandis que j’utilisais mon cartable comme un bouclier pour me protéger des coups de poings et des coups de pieds de mon cousin. Même quand je m’enfermais dans la salle de bain pour me laver, il tapait dans la porte et voulait m’attraper dans la baignoire pleine d’eau où j’étais nu. Généralement, je me retenais de riposter, attendant une opportunité de me libérer de lui pour m’échapper. Une fois, c’était au milieu d’un hiver glacial du Nébraska, je ne pus m’enfuir dehors. Mon cousin me poursuivit à travers toute la maison et nous finîmes par nous battre dans le salon. Pendant le combat, nous nous fîmes des clefs au cou, par terre, si longtemps que nous étions aussi épuisé l’un que l’autre, incapable de bouger, à bout de souffle. Nous avons eu de nombreuses bagarres similaires. Une autre fois, je m’échappai dans le jardin du fond dans la nuit neigeuse, en short, sans chaussures ni chaussettes, et je suis resté dissimulé derrière une poubelle pendant plusieurs heures. Je me rappelle aussi une fois où je me suis caché dans les conduits de chauffage du sol sous le tapis de la chambre pour lui échapper. Je me sentais mal pour mes autres cousins, qui étaient incapables de nous séparer, et qui passèrent des heures à me chercher à l’intérieur et à l’extérieur de la maison cette nuit là. Je voulais leur dire où j’étais caché mais j’avais peur des conséquences. Je suis donc resté tranquille et j’ai dormi dans le conduit toute la nuit, sortant seulement le matin suivant.

Quand mes cousins décidèrent de déménager de Kearney pour aller vivre dans des grandes villes au Nébraska et en Californie, au printemps 1980, je saisis cette opportunité de rester seul, à Kearney, et commençai à vivre dans des familles d’accueil. Depuis, chacun de nous a construit sa vie, occupé à sa carrière et à sa famille. Nous ne nous sommes pas vu beaucoup durant les derniers 37 ans. Jusqu’à aujourd’hui, quand je pense à mes cousins, je ressens une distance entre nous. Cela m’attriste que notre expérience commune de réfugiés ne nous ait pas rapproché. Nous avons du faire face à la séparation d’avec notre pays natal et à l’intégration dans notre nouveau pays chacun de notre côté. Ce fut une période sensible et difficile pour nous tous. Je n’ai pas de mauvais sentiments à leur égard et je suis toujours reconnaissant envers leur père, mon oncle, qui m’a donné le ticket du bateau pour la liberté et l’opportunité d’être là où je suis aujourd’hui.

Comme les années passent, je suis de plus en plus satisfait de ma vie indépendante. Sans la famille que j’ai laissée derrière au Vietnam et sans les cousins avec lesquels j’ai fui. Bien sur ils me manquent, mais je n’ai pas le penchant de cultiver la nostalgie du passé. Je suis en paix en tant que citoyen américain. Étrangement, je me sens plus libre entouré de non-vietnamiens qui parlent anglais. J’ai eu une expérience formidable au collège dans le Nébraska et j’ai été récompensé par une merveilleuse carrière dans trois grands journaux pendant plus de 20 ans.

Mais la vie est pleine de surprise, et parfois, en une fraction de seconde, des souvenirs de mon enfance au Nord Vietnam me surprennent.

Je me souviens d’un long voyage en voiture il y a 17 ans sur une autoroute californienne pour me rendre à un meeting avec mon patron, un éditeur de presse japonais-américain, vétéran de la guerre du Vietnam. Nous avons parlé de nos luttes communes comme asiatiques américains contre les stéréotypes négatifs. Nous avons partagé un moment formidable à échanger nos histoires sur les nourritures et cultures japonaise et vietnamienne dans la région de Sacramento. Puis il me demanda de quelle partie du Vietnam je venais, ce à quoi je répondis Saïgon. Il commença à raconter son temps de service dans la marine et les bombardements U.S. sur le Nord Vietnam et sa capitale, Hanoï, en 1972.

Marin de l’U.S. Navy sur un porte-avion dans le golfe du Tonkin, lui et les autres officiers travaillaient jours et nuits sans arrêt, chargeant des bombes sur des jets. Tandis qu’il racontait son histoire, je me souviens que mon corps s’est tendu et que je me retenais de trembler. Mes mains se mirent à transpirer quand je l’entendit décrire les détails : le bruit assourdissant des jets, la chaleur brulante du pont du navire et les manipulation de toutes les bombes et roquettes. À ce moment là, je ne pu m’empêcher de me rappeler les conditions de vie de ma famille durant cette période de bombardement. Nous et tous nos voisins devions nous cacher dans un petit bunker humide et sombre juste en dehors de Hanoï là où nous habitions, 24 heures par jour, alors que la terre tremblait et que tout vibrait à cause des explosions des bombes. Pendant de nombreux jours nous ne pouvions aller à l’école. Il n’était même pas possible de faire la cuisine à cause des feux et de la fumée qui auraient pu transformer notre maison en cible directe. Ce fut une expérience surréaliste d’entendre mon patron me raconter fièrement son service au Vietnam tandis que je me remémorais les conséquences de ces bombardements.

Les temps ont changé. La technologie se développe plus vite que jamais. Le Vietnam aussi a énormément changé au cours des 30 dernières années, économiquement et politiquement. Grâce au pouvoir et à la rapidité des réseaux sociaux, aujourd’hui les habitants du Vietnam sont connectés à tout le pays et au monde en temps réel. Pour la première fois, beaucoup de gens ont accès aux nouvelles et aux événements mondiaux à travers leurs appareils mobiles personnels au lieu de dépendre seulement des médias gouvernementaux. Les réseaux sociaux sont devenus un outil utile pour aider les citoyens à faire entendre leurs préoccupations et pour protester contre la corruption du gouvernement avec des informations, des photos, des clips vidéo pris avec des téléphones portables, transférés et partagés sur Facebook. Les vietnamiens peuvent maintenant voyager librement dans tout le pays et quelques uns à l’étranger en avion, pour travailler, aller à l’université ou visiter d’autres pays comme les États-Unis.

Récemment, ma femme et moi étions dans un casino de Las Vegas pour une petite escapade. Nous dinions dans un restaurant très agréable. À côté de nous, un couple mixte vietnamo-américain de San Jose, Californie. Les présentations faites, l’ambiance tourna au rire, champagne et compliments. Notre groupe conversait joyeusement en portant des toasts. Nous prenions grand plaisir à échanger nos histoires sur la nourriture et les voyages dans notre pays natal, etc.. Le couple vietnamien nous racontait son mode de vie : dîners réguliers dans des grands restaurants, séjours dans de bons hôtels et voyages fréquents en avion pour se rendre avec des amis dans des endroits comme Las Vegas et Los Angeles. Nous racontâmes notre histoire aussi : quatre enfants, ma femme et moi qui avions conduit de longues heures depuis Sacramento en dormant deux nuits sur les sièges arrières de la voiture pour gagner du temps et de l’argent. C’était une belle expérience de parler avec des vietnamiens américains de notre âge. Nous appréciions vraiment ce moment ensemble.

Soudain, l’homme, vietnamien, qui était assis à côté de moi, avance son visage près de mon oreille gauche et parle avec un fort accent du Sud : « Alors, tu as un accent du Nord. Tu dois venir du Nord, heh ? Je regarde ses yeux et j’étudie son expression faciale. Il avait quelques années de plus que moi. Son visage était joyeux, heureux, affichant un sourire chaleureux. J’allais lui donner ma brève réponse habituelle mais a femme, sudiste et amérasienne, répondit à ma place : « Sa mère est du Nord, son père est du Sud. »

L’homme parut amusé et curieux : « Je suis du Nord aussi, mais je n’en ai pas l’accent. Mes parents ont émigré au Sud en 1954. Nous sommes des catholiques. » (Note : Après que les français aient quitté le Vietnam en 1954, le pays fut divisé en deux, avec le gouvernement Viet Minh d’Ho Chi Minh au Nord. Un million de nord-vietnamiens catholiques s’étaient enfui au Sud de peur d’être persécutés par les communistes.)

Dans la lumière tamisée brillant sur le visage de l’homme, je vis ses yeux étincelants qui regardaient sans siller, il attendait que je lui raconte l’histoire de ma famille. Ce que je fis. Je lui racontai que j’étais né à Phuc Yen, au nord d’Hanoï. Pour la première fois, j’avais dit à un étranger le vrai nom de mon lieu de naissance. Je lui racontai mon père et ma mère, comment ils s’étaient connus, quand j’étais né, quand j’étais parti à Saïgon et quand je m’étais enfui du Vietnam.

Je retins mon souffle un moment en attendant sa réaction. Mais il était calme, avec un regard tranquille comme s’il attendait que j’en dise plus. Je me sentis un peu inconfortable, la chaleur de mon sang se répandant rapidement dans mon corps. Soudain l’homme sourit et leva son verre de champagne vers moi pour un autre toast. Ma femme et la sienne trinquèrent avec nous. Puis la conversation tourna autour de notre expérience inoubliable de boat-people et de réfugiés plus de trente ans auparavant.

Ce soir là, en retournant à notre chambre d’hôtel, je restai assis seul plusieurs heures à profiter de la vue à travers la fenêtre de notre chambre au 24ème étage du Paris Las Vegas Hotel. Quelle magnifique vue de la Tour Eiffel (en réplique) et des fontaines spectaculaires devant le Casino Bellagio ! Je me sentais en paix, inhabituellement décontracté. Je ressentais la joie d’un souci en train d’être libéré. Il n’y avait pas de musique mais mon cœur voulait danser. Je ne pouvais arrêter de sourire. Me prélassant dans cet état délicieux, je pris mon temps avant de rejoindre ma femme pour notre habituelle promenade du soir à Las Vegas. Un sentiment spécial s’attardait dans mon esprit. Je me sentis extraordinairement puissant. Je me sentais libre. Exactement comme dans un beau rêve.

Ce soir là, en retournant à notre chambre d’hôtel, je restai assis seul plusieurs heures à profiter de la vue à travers la fenêtre de notre chambre au 24ème étage du Paris Las Vegas Hotel. Quelle magnifique vue de la Tour Eiffel (en réplique) et des fontaines spectaculaires devant le Casino Bellagio ! Je me sentais en paix, inhabituellement décontracté. Je ressentais la joie d’un souci en train d’être libéré. Il n’y avait pas de musique mais mon cœur voulait danser. Je ne pouvais arrêter de sourire. Me prélassant dans cet état délicieux, je pris mon temps avant de rejoindre ma femme pour notre habituelle promenade du soir à Las Vegas. Un sentiment spécial s’attardait dans mon esprit. Je me sentis extraordinairement puissant. Je me sentais libre. Exactement comme dans un beau rêve.

Je rêve qu’un jour dans le futur, je pourrai finalement porter ces chapitres de ma vie dans un livre, ou sous une autre forme de communication. Tout au fond, je ressens le besoin de partager mes histoires pour pouvoir complètement aller de l’avant.

Jusque là, une partie de mon cœur est toujours au Vietnam.

. . . .

Sur

Vincent Leduc

Voir le monde comme une université de la vie m’a conduit à beaucoup voyager. En stop en France et en Europe à partir de 15 ans, en tant que marin sur des cargos autour du globe à 19, en hippie sur la route de l’Inde à 20, puis comme reporter photographe indépendant en Asie du Sud-Est où j’ai suivi quelques grands sujets : la prise du pouvoir par les communistes au Laos, la question des réfugiés du Laos, du Cambodge et du Vietnam, les conséquences et suites du conflit en Thaïlande, la guérilla de résistance des Karens et des Karennis en Birmanie.

Au cours des 30 dernières années, je suis devenu cameraman, réalisateur et producteur, fondant une maison de production à Bangkok en 1988. Revenu m’établir en France dix ans plus tard, j’ai travaillé comme réalisateur de documentaires de voyage pour l’émission « Derrière la carte postale » que j’ai créé, produit et réalisé pour la chaine Voyage, puis pour l’émission « Échappées belles » sur France 5 pour laquelle j’ai réalisé de nombreuses « routes mythiques » à travers le monde.

1975

La chute de Saïgon le 30 avril, eut pour moi l’effet d’un signal d’alarme. J’appris la nouvelle un mois plus tard à l’Alliance Française de Pondichéry en Inde, par les journaux que j’étais venu consulter après quatre mois de voyage hippie depuis la France. Les Khmers rouges avaient pris Phnom Penh le 17 avril. Seul le Laos restait encore accessible. Sur la route, on en parlait comme du paradis de l’opium mais pour moi il réveillait un sentiment puissant pour l’Indochine qui prenait racine dans mon enfance. Il me fallut près d’un mois pour y parvenir, le 25 juin, lendemain du jour où les derniers américains furent expulsés par les forces communistes. Loin de l’horreur de la guerre au Vietnam et des atrocités des Khmers rouges au Cambodge, le Pathet Lao prit tranquillement le pouvoir en six mois durant lesquels j’eu le temps de tomber amoureux du pays et de décider d’y vivre. Témoin passionné des événements de cette prise de pouvoir, je commençai à prendre des photos sur le terrain en me faisant accréditer comme reporter photographe professionnel par les nouvelles autorités grâce à une fausse carte de presse. Mais deux mois après la proclamation de la République Démocratique Populaire Lao (2 dec.) je fus expulsé comme presque tous les étrangers ressortissants de pays non-communistes.

1979

Les quatre années suivantes, je suivis la situation des réfugiés du Laos, du Cambodge et du Vietnam depuis la Thaïlande, avec des voyages en Malaisie, Singapour, et en Indonésie. N’ayant que le Mékong à traverser, les laotiens et les hmongs (montagnards) furent les premiers à arriver par centaines de milliers et furent parqués dans des camps tout au long de la frontière. Les cambodgiens mirent beaucoup plus de temps à atteindre un tel nombre. Les survivants arrivaient au compte goutte, hagards, terrifiés, affamés, malades, blessés. Leurs récits faisaient état d’une horreur qu’on n’avait pas connu depuis l’ouverture des camps nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Témoigner prit alors une autre dimension pour moi.

Je commençai à vendre mes photos aux bureaux des agences de presse internationales, AFP, UPI, AP, à Bangkok. Mais très vite un problème majeur apparut. Il n’y avait pas de demande concernant les réfugiés ni aucun intérêt pour la situation post guerre du Vietnam. Les États-Unis pansaient la blessure de leur première défaite et les intellectuels américains et français, qui avaient souhaité la victoire communiste, préférèrent fermer les yeux, les oreilles et la bouche sur ce qui se passait sous les nouveaux régimes des trois pays. Ainsi, aucune nouvelle ne circula, les médias y étaient fermés. Face au drame humain de plus en plus terrible qui se déroulait sous mes yeux, cette incroyable et injuste situation m’engagea dans une véritable vocation d’observateur et de témoin. Ces quatre années furent celle du silence sur le génocide cambodgien qui se déroulait dans un pays transformé en gigantesque camp de concentration, silence aussi sur la misère des boat people dont on ne connut jamais le nombre exact. Il fut question de 800.000 vietnamiens ayant réussi à atteindre une côte, et du chiffre terrifiant de un sur deux, un qui perdait la vie pour un qui réussissait.

Après trois ans de cet enfer, le monde se réveilla soudain vers la fin 1978 et surtout mi 1979 quand les pays de premier accueil de la région menacèrent d’expulser tous les réfugiés, justement pour que l’opinion internationale s’émeuve enfin. C’est alors que les médias internationaux se mirent à jouer du tambour, les ONG à se mobiliser, les bonnes volontés à apparaître. Et que Gary atterrit un matin à Bangkok. Je le rencontrai le soir même dans un bar de Patpong, le fameux quartier rouge de la ville. Il prenait une bière au comptoir à côté de moi. En région inconnu pour lui, il avait besoin d’un guide pour aller voir les différents programmes de Food for the Hungry, dont l’Akuna qui faisait du secours en mer de Chine du Sud. Ce fut pour moi l’occasion de pouvoir témoigner au plus près des boat people.

Aujourd’hui

J’ai poursuivi tout au long de ma vie dans les métiers de l’image un équilibre incertain entre l’engagement du témoignage, de la réflexion, avec un regard critique, et la nécessité de travaux plus alimentaires comme le film d’entreprise et les programmes de la télévision commerciale obéissant à d’autres règles. La question de l’éthique a toujours été et restera toujours la question centrale de toute démarche d’information. À l’ère de l’ultra-libéralisme où tout est permis, ma dernière expérience avec cette émission de voyage sur France 5, m’a conduit à une rupture.

Passant par l’écriture, le documentaire indépendant, la poterie, je suis maintenant posé dans mon jardin que je cultive de façon naturelle en unissant les travaux de la terre, la vie spirituelle, la création artistique et le ressourcement thérapeutique.

En rétrospective

J’écrivais un livre de récit sur mes premières années comme reporter photographe en Asie du Sud-Est quand j’ai fait cette recherche sur l’Akuna et que je suis tombé sur Nam. Au cours de nos échanges, il a un jour déclaré :

« En regardant en arrière, j’ai compris que Vincent et moi avions voyagé sur un calendrier très similaire, et que nos vies à tous deux ont été profondément affectées par le drame des boat-people vietnamiens et par les événements liés qui ont suivi la fin de la guerre du Vietnam. »

Calendrier similaire ?

Cette affirmation m’avait semblé un peu étrange. C’est plus tard que j’ai entendu l’écho. L’écho de tous ceux qui me connaissaient et qui tout long de ma vie réagissaient à mon parcours asiatique en affirmant : « ah, tu as suivi les traces de ton père ! ». Ce à quoi je répondais toujours « non » pour affirmer mon indépendance autant que pour revendiquer mes propres choix. Le lien de tout cela ? Le Vietnam.

C’est une longue histoire.

Mon père était réalisateur de film, issu de l’Idhec, le renommé Institut des hautes études cinématographiques. En 1955, moins d’un an après la défaite française de Dien Bien Phu qui mit fin à plus d’un siècle de présence française, le nouveau gouvernement du Sud Vietnam, francophile, fit paraître une annonce à l’Idhec. Il recherchait un réalisateur afin de créer un département cinéma sud-vietnamien dans le cadre de son ministère de la culture et de l’information. Mon père partit avec un contrat d’un an renouvelable l’année même de ma naissance. Il réalisa ses premiers films vietnamiens au cœur des événements de l’époque, notamment « Vent du Nord, vent du Sud » un film tourné en 35 mm sur l’exode des réfugiés catholiques du Nord Vietnam et « Xuan, le petit gardien de buffle » qui raconte l’histoire d’un fils de paysan qui rêve de naviguer.

Le contrat fut rompu avant terme par le coup d’état institutionnel mené par le premier ministre catholique Ngo Dinh Diem, un anti français, anti bouddhiste, anti communiste, soutenu par les États-Unis.

Trop tard, mon père était tombé amoureux du Vietnam. Il le resta toute sa vie. Chaque année jusqu’à la chute de Saïgon le 30 avril 1975, il passait plusieurs mois au Sud Vietnam. Il y réalisa des courts métrages, un long métrage « Transit à Saïgon » en 1962, des films de commande, des reportages pour la télévision. Il avait de nombreux amis vietnamiens, dont le général Tran Van Don et sont beau frère le général Le Van Kim qui furent tous deux des investigateurs du coup d’état qui renversa Diem et conduisit à son assassinat en 1963. Jusqu’à la fin de sa vie il fut un vietnamien de cœur. Je me souviens aussi d’un diner où il m’avait convié avec l’ex empereur Bao Dai dans un restaurant parisien dans les années 80.

Lorsqu’il revenait de ses séjours, il avait toujours des cadeaux du Vietnam pour nous. Ainsi, enfant je portais des pyjamas vietnamiens, des claquettes en bois et je respirais bien souvent l’encens de pagode qui parfumait notre appartement à Paris. Lorsque ses amis vietnamiens venaient manger à la maison, ma mère préparait des plats du pays et nous dinions par terre. Ses récits de l’Indochine française, qu’il affectionnait particulièrement, et de son Vietnam, où il ne m’a jamais amené, ont habité toute mon enfance.

En 1956, il adapta une légende vietnamienne en moyen métrage, la légende de l’ombre, qu’il intitula « La jeune femme de Nam Xuong ». Un film assez bouleversant pour moi peut maintenant entendre et voir ses secrets.

Le film commence par le retour d’un soldat chez lui après quatre années d’absence à la guerre. Il va enfin revoir sa femme et pour la première fois l’enfant qui est né après son départ. Tandis qu’il marche sur le chemin à travers la forêt en direction du village, les premiers mots du film, prononcés par le soldat dans sa tête sont : « Chez moi… enfin chez moi… ».

Mon père était chez lui au Vietnam.

La dernière séquence du film couronne la fin heureuse de l’histoire par une célébration du culte des ancêtres. Elle se termine par un long regard de la jeune femme, mystérieux et puissant. Un regard qui semble traverser l’objectif de la caméra, pour s’adresser non pas au réalisateur mais à l’homme qui est en lui.

J’ai regardé ce film tant et tant de fois depuis ma naissance. Ce n’est que beaucoup plus tard, après que j’eus des enfants moi-même, que mon père me raconta qu’il avait eu une double vie, l’une en France dans notre famille, l’autre au Vietnam avec cette jeune femme. Elle devint plus tard journaliste et écrivaine, avec notamment un livre sur la cause tibétaine. Il me la présenta au cours d’un déjeuner à Bangkok quelques années avant sa mort.

Ainsi, mes liens avec le Vietnam étaient forts comme l’étaient ceux que j’avais avec mon père. Comme dans le proverbe himalayen : « La terre est ta mère, le voyage est ton père ».

Il fut mon meilleur ennemi durant mon adolescence avant de devenir mon meilleur ami lors de mémorables retrouvailles à l’hôtel Continental à Saïgon en 1974. Nos relations méritent un livre à présent, mais restons ici sur la partie vietnamienne.

L’ennemi apparut à la mort soudaine de ma mère alors que j’avais 14 ans. Je vis mon père s’effondrer. Puis ne plus s’occuper de moi. Un conflit de 5 ans s’ensuivit. Il était d’extrême droite, j’entrai dans l’extrême gauche, il était nostalgique de la colonie française du Vietnam, je manifestais contre la guerre du Vietnam. « U.S. go home ! » Ai – je hurlé un nombre incalculable de fois dans les manifestations à Paris en souhaitant la victoire communiste. Je cessai à tout jamais de l’appeler « papa », à la place, je le nommais « facho » ou dans les bons jours par son prénom, Jean. Mon rejet alla jusqu’à demander mon émancipation au tribunal à l’âge de 17 ans. Il accepta.

Je partis sur les routes, commençai à découvrir le monde, seul. Même si je refusais de l’admettre, il était toujours là en arrière plan quelque part à quelque moment. Il y eut les cargos, un apprentissage de la vie, et un jour cette escale à Saïgon où lui-même se trouvait pour un reportage TV. Échappé avec la mine révolutionnaire, j’avais maintenant le cheveu raz, le teint halé et l’allure d’un marin. Il ne m’a pas reconnu lorsque que l’ai interpellé dans le grand bar ouvert du Continental, il m’a pris pour un G.I. C’est à Saïgon que nous sommes devenus amis.

Reparti en stop sur la route de l’Inde l’année suivante, je ne lui avais pas donné de nouvelles depuis quatre mois. Mais il était présent en moi quand mon cœur a bondit à Pondichéry en apprenant la chute de Saïgon.

Ah cette semaine à Calcutta ! Des jours de dilemme devant la somme d’argent qui me restait et qui me permettait soit de rentrer en France soit de prendre l’avion pour Bangkok puis le bus pour Vientiane où j’arriverais les poches vides. Finalement je tirai au sort avec une pièce indienne de 5 anas, c’est pourquoi je revendique toujours ma liberté de choix. Le Laos gagna.

(Tout est raconté dans les livres que j’ai écrit, qui n’attendent qu’un éditeur.)

Nous avons appris à devenir de grands amis. Lorsque, au plus fort de la prise du pouvoir par les Pathet Lao, j’ai proposé de faire un documentaire sur le prince rouge, futur président de la RDPL, il a soutenu l’idée.

Puis au cours de ces quatre années où j’ai suivi les réfugiés nous avons été des précurseurs de l’information sur les boat people en faisant ensemble un film de reportage à partir de Singapour, « Le Hong Ha et les autres… »

Juste avant que je parte avec Gary et que nos voyages se croisent avec Nam… pour achever cette boucle 38 ans plus tard.

On ne connaît jamais toute la vérité. Elle se découvre peu à peu, à condition de voir. Et c’est toujours au sujet de qui nous sommes vraiment. Collectivement dans l’histoire du monde autant qu’individuellement dans notre propre histoire. On ne peut pas comprendre l’un sans l’autre.

– Vincent Leduc

Paris, France, janvier 2016

"Le visage de cet homme a changé depuis la photo qui apparaît sur le compte Facebook. J’ai maintenant les cheveux longs et mon corps est couvert de tatouages aux formules magiques d’Asie du Sud-Est. "

À SUIVRE

Un nouveau rêve

En apprenant que Vincent était dans le même bateau avec moi sur cette mésaventure inoubliable dans la mer de Chine méridionale pendant ces jours sombres il y a 38 ans, c'était miraculeux. Voir ses photographies documentant notre voyage et l'expérimenter à nouveau était tout aussi miraculeux. Cette connexion m'a aidé à mettre fin à mon histoire "Runaway to Singapore". Eh bien, presque.

PARTAGER CETTE

>> Aller au site de bureau